前日、宮崎の自宅を14時20分に出発し、16:00にえびの高原キャンプ村前の駐車場に到着。

早速、受付にてゼッケン交付を受け、えびの高原荘の温泉にて汗を流しました。

18時からは、競技説明会・前夜祭パーティーが行われました。主催者の挨拶や説明の後、ゲストランナー荒木宏太さんと小川比登美さんのトークショーがありました。

18時からは、競技説明会・前夜祭パーティーが行われました。主催者の挨拶や説明の後、ゲストランナー荒木宏太さんと小川比登美さんのトークショーがありました。

前夜祭パーティーの食事は大助かり。ソフトドリンク、焼きそば、唐揚げ、串焼き、天ぷら、鳥おこわ・・・、近くで食事のできるところは、すべて17時頃にクローズしてしまうので、助かりました。特にチマキ状になっている鳥おこわは、朝食用にお持ち帰りの人も沢山いた?・・・ようでした。

前夜祭パーティーの食事は大助かり。ソフトドリンク、焼きそば、唐揚げ、串焼き、天ぷら、鳥おこわ・・・、近くで食事のできるところは、すべて17時頃にクローズしてしまうので、助かりました。特にチマキ状になっている鳥おこわは、朝食用にお持ち帰りの人も沢山いた?・・・ようでした。

最後は、各メーカーよりプレゼントされたランニンググッズ争奪戦じゃんけん大会でした。

最後は、各メーカーよりプレゼントされたランニンググッズ争奪戦じゃんけん大会でした。夕刻より時折パラッとした雨もありましたが、山特有の一瞬のお湿り、天気予報は、今日も明日も晴れ、問題はありませんでした。

前夜祭終了後は、直ぐに車中泊に入りました。21時には、興奮を静めながら目はつぶっていたと思います。それでも夜中に2度ほど起きて、外を眺めると満月が眩しいくらい輝いていました。

2時半に起床し、お湯を沸かし、アルファ米のおにぎりとインスタントうどんによる朝食を準備しながら、みっちりテーピングをしました。テーピングにかれこれ1時間半くらいかかってしまいました。着替えとトイレを済ませるとスタート時間間近になっていました。山の朝は、少々涼しかったのですが、熱中症対策に用意したアームカバーが逆に寒さを防いでくれました。

前夜祭終了後は、直ぐに車中泊に入りました。21時には、興奮を静めながら目はつぶっていたと思います。それでも夜中に2度ほど起きて、外を眺めると満月が眩しいくらい輝いていました。

2時半に起床し、お湯を沸かし、アルファ米のおにぎりとインスタントうどんによる朝食を準備しながら、みっちりテーピングをしました。テーピングにかれこれ1時間半くらいかかってしまいました。着替えとトイレを済ませるとスタート時間間近になっていました。山の朝は、少々涼しかったのですが、熱中症対策に用意したアームカバーが逆に寒さを防いでくれました。

参加者全員のカウントダウンとともに5時号砲。スタート直後は、しばらく国道1号線を下ります。1.5リットルの水、携帯食料、サプリメント等詰め込んだバックは4~5kgになり、練習不足のお腹の脂肪3kgと合わせて約7kgのハンディーは、かなりのものでした。とにかく、下りに粋がらないでゆっくりと後半も走れる脚を維持することに注意を払いながら最後尾についていきました。

参加者全員のカウントダウンとともに5時号砲。スタート直後は、しばらく国道1号線を下ります。1.5リットルの水、携帯食料、サプリメント等詰め込んだバックは4~5kgになり、練習不足のお腹の脂肪3kgと合わせて約7kgのハンディーは、かなりのものでした。とにかく、下りに粋がらないでゆっくりと後半も走れる脚を維持することに注意を払いながら最後尾についていきました。

登山古道に入るや否やうっすらとした森と朝靄、まさにトレイルでした。テンションは上がりますが、ランナーの長い行列が果てしなく森をうねり、気持ちとは裏腹に進行は、歩くようなスピードでした。

登山古道に入るや否やうっすらとした森と朝靄、まさにトレイルでした。テンションは上がりますが、ランナーの長い行列が果てしなく森をうねり、気持ちとは裏腹に進行は、歩くようなスピードでした。

登山古道の出口は、林田温泉前の国道1号線でした。

登山古道の出口は、林田温泉前の国道1号線でした。そこから、給水ポイントの日添林道入口までが400mくらいのアップダウン。道は林道状でいい感じ。

このころから、登りはひたすら早歩き、下りは脚の負担を考えながらの走りとなりました。

6時48分、ようやく日添林道入口の給水ポイントに到着。

6時48分、ようやく日添林道入口の給水ポイントに到着。晴天で日差しが強くなりました。1.5リットルの水をしっかり補給し、第1エイド栗野岳レクレーション村を目指します。

日添林道です。道は良いのですが、気温がグングン上がってきました。水分補給と塩熱サプリを小刻みに摂りながら、300mくらい登って、500mくらい下って・・・・

日添林道です。道は良いのですが、気温がグングン上がってきました。水分補給と塩熱サプリを小刻みに摂りながら、300mくらい登って、500mくらい下って・・・・

暑さにふらふらになりながら、8時33分、第1エイド栗野岳レクレーション村到着。頭から冷たい水を掛けていただきました。多量の汗とぱんぱんの手のひら・・・多分、軽い熱中症ですね。ここでも、1.5リットルの水をしっかり補給し、第2エイドえびの高原キャンプ村を目指します。

暑さにふらふらになりながら、8時33分、第1エイド栗野岳レクレーション村到着。頭から冷たい水を掛けていただきました。多量の汗とぱんぱんの手のひら・・・多分、軽い熱中症ですね。ここでも、1.5リットルの水をしっかり補給し、第2エイドえびの高原キャンプ村を目指します。

第1エイド直後に、栗野岳越えをします。栗野岳の入口は、長い階段。ここで体調に異変が起きます。階段を10歩も登ると、呼吸が乱れ、脚に乳酸がたまり動けなくなるのです。10歩登っては、階段にへたり込み、呼吸を整えて今10歩を繰り返します。

第1エイド直後に、栗野岳越えをします。栗野岳の入口は、長い階段。ここで体調に異変が起きます。階段を10歩も登ると、呼吸が乱れ、脚に乳酸がたまり動けなくなるのです。10歩登っては、階段にへたり込み、呼吸を整えて今10歩を繰り返します。

それは、登山道に入っても続き、リタイアを考えながらの走行となりました。何名かのランナーに追い越され、気が付くと前にも後にもランナーの気配が感じられなくなりました。孤独な自分自身との戦いが延々と続くかのように思われました。

それは、登山道に入っても続き、リタイアを考えながらの走行となりました。何名かのランナーに追い越され、気が付くと前にも後にもランナーの気配が感じられなくなりました。孤独な自分自身との戦いが延々と続くかのように思われました。

立ち止まり立ち止まりしながらの走行でしたが、何とか栗野岳山頂をクリアしました。しかし、これからがさらに長く厳しい道のりでした。

立ち止まり立ち止まりしながらの走行でしたが、何とか栗野岳山頂をクリアしました。しかし、これからがさらに長く厳しい道のりでした。要所要所に、ボランティアスタッフの方々が待機され、励ましの温かいかけ声と道筋を指示してくださいましたが、これがなかったら、大変なことになっていたように思います。ありがとうございました。

倒木あり、沢ありの自然豊かなコースでしたが、熱中症との孤独な戦いをしながら、すでに約30kmトレイルを走行していましたので、感動半分、疲労半分。そして、こんなところで脚でも挫いたら、携帯電話の電波も届かずどうなるんだろうという漠然とした恐怖にも似たような思いをちょっぴり抱きながらの走行でした。少し、安堵したのは、数名のランナーに追いつき追い越せたことです。自分と同じ思いをしながら、時空を共有している仲間がいることを知ることは、前進への力になりました。

倒木あり、沢ありの自然豊かなコースでしたが、熱中症との孤独な戦いをしながら、すでに約30kmトレイルを走行していましたので、感動半分、疲労半分。そして、こんなところで脚でも挫いたら、携帯電話の電波も届かずどうなるんだろうという漠然とした恐怖にも似たような思いをちょっぴり抱きながらの走行でした。少し、安堵したのは、数名のランナーに追いつき追い越せたことです。自分と同じ思いをしながら、時空を共有している仲間がいることを知ることは、前進への力になりました。

くたくたになりながら、森を抜け、えびの高原キャンプ村の駐車場を目にし、その先から今大会のアナウンスらしき拡声器音を聞き、九死に一生を得たような気分になりました。

くたくたになりながら、森を抜け、えびの高原キャンプ村の駐車場を目にし、その先から今大会のアナウンスらしき拡声器音を聞き、九死に一生を得たような気分になりました。しかし、それも、束の間、ボランティアスタッフの方から指示されたのは、直線距離約500m先のエイドを目の前にしながら、標高差約300mのえびの岳を一周するコースでした。分かってはいたものの、身体は納得してくれません。重い足に鞭を打ち、空元気を出して、黙々と前進。何度も何度も立ち止まり呼吸を整え、前進。このくらいのトレイルでへばるような初心者ですが、人間ってがんばれるもんですね。

11時55分、スタート地点でもある第2エイドえびの高原キャンプ村に到着。余裕をもって予定した時刻を1時間近くオーバーしての到着でした。

11時55分、スタート地点でもある第2エイドえびの高原キャンプ村に到着。余裕をもって予定した時刻を1時間近くオーバーしての到着でした。給水をした後、休息をとりながら、しばらく考えました。35km進みました。残り25kmです。さあ、どうする。リタイヤか続行か。

熱中症状態は、かなり改善してきている。(熱中症に慣れてきた?)

熱中症状態は、かなり改善してきている。(熱中症に慣れてきた?)次のエイドまでは、硫黄山まで登れば、後はほぼ下りである。しかも、この道はすでに視察済みである。

リタイヤは、第3エイドの白鳥温泉まで延ばしても良いのでは?

だいたい、『迷うくらいの余裕があるのならば、実行あるのみ』だろう!!

と、思った瞬間、脚は硫黄山に向かっていました。

硫黄山から見た不動池。『必ず戻ってくるぞ』と言い聞かせながら写真を撮りました。

硫黄山から見た不動池。『必ず戻ってくるぞ』と言い聞かせながら写真を撮りました。

不動池から白鳥温泉までの道のりは、7月14日に下見を参照してください。

不動池から白鳥温泉までの道のりは、7月14日に下見を参照してください。暑さとの戦いでしたが、不思議と脚は痛くなりませんでした。テーピングが功を奏したようです。また、そう思うと頑張らなくてはということで、走れるところはなるべく長く、そうでないところは早歩きで第3エイドを目指します。 第1エイドから、第2エイドは、孤独な戦いでしたが、第3エイドへの道のりは、ショートコース、ロングコースの復路のランナーとすれ違うことになります。『お疲れ様』『いってらっしゃい』の声かけでなぜか元気が出てきます。 しかし、これも満谷林道に入るとローグコースの往路のため、再び孤独な戦いになります。一度視察をしているので、道への不安はありませんでしたが、何故か記憶は、道の長さを過小評価しようしようとし、『あの角を曲がったら、もうすぐあそこ』を4回も5回も繰り返しながら、うんざりするくらい期待を裏切られながらの走行でした。でも、下りであることも手伝って、さらに、第3エイドの制限時刻が15時であることもあって、あの状態の中では、かなり走ったように思います。 満谷林道を抜け、滝の上を渡るときは、帽子に何度も清水をくみ、頭からかぶりました。生き返った気持ちでした。また、このころから、4~5名のランナーと抜きつ抜かれつの状態となり、気持ちも前向きになりました。 14時45分、制限時間15分前に、何とか第3エイド白鳥温泉に到着。

しばしの休息をとりながら、あと残り4時間で700m近い登りを制することができるか?

ここまで来たら、やるしかないでしょう!!

ということで、ゴール目指して即出発!

白鳥温泉下湯を出発して直ぐに現れたのは、白鳥神社の200段あまりの階段。栗野岳の階段でのトラウマに悩まされながら、10歩登っては休み、また10歩登っては休みを繰り返し、何とかクリアしました。

白鳥温泉下湯を出発して直ぐに現れたのは、白鳥神社の200段あまりの階段。栗野岳の階段でのトラウマに悩まされながら、10歩登っては休み、また10歩登っては休みを繰り返し、何とかクリアしました。

この後は、いよいよ、えびの高原までの山道と池巡りです。標高差は約700mです。

この後は、いよいよ、えびの高原までの山道と池巡りです。標高差は約700mです。登っても登っても登り道です。小さな谷を幾つか通過するときは『せっかく登ったのに下げないでくれ!!』と心の中で何度叫んだことか。急勾配の登りでは、『ああ、しんどい!!、たまらん!!』などと、心の声が外部に発狂したかのようにそして叫び声のように漏れてしまい周囲のランナーを驚かす場面もありました。

途中4~5名のランナーと合流し、声を掛け合いながら、抜きつ抜かれつ、心臓をバクバクさせながら登っていきます。数十メートル進んでは、背中で大きく息をし、残り少なくなった時間を確認しながら進みます。

甑岳への分かれ道で待機されいたボランティアスタッフの方から、往路で『いってらっしゃい!!』『帰りを必ず待っていますから頑張ってください!!』と激励されました。『この励ましの言葉に自分は絶対に応えなくてはならない』などという、使命感にも似たような思いで登っていたように思います。『人間って、ささいな言葉でも、こんな時はそれを唯一の拠り所として、こんなにも頑張れるものなんだなあ』と妙に第三者的に冷めた自分が自分自身を分析しながら登っていました。いずれにせよ、ボランティアスタッフの方々がいなかったら、完走はできなかったと思います。 17時過ぎに、池巡りコースに到着、残り2時間で5km、標高差150mです。下記写真は六観音御池です。不動池から六観音御池までは、さほどのアップダウンはないのですが、六観音御池から先は、階段状の道が果てしなく続いています。きっと、トップ選手はここを駆け上っていくのだろうなと思いながら、自分は、ここでは、立ち止まることなく登ろうと、ハアハア、ゼイゼイと過呼吸にも似た状態で登っていきました。何故か、栗野岳のトラウマは、なかったです。ゴールが近づいてきているためにテンションも上がってきていたのでしょう。

登りながら、『この道の頂上は、白紫池、白鳥山に続く道に通じるはずだよな・・・ あの道は急勾配の登りだよな・・・ でも、白鳥山まで登ると後は下りのみの4kmぐらいかな・・・ うんっ、ゴールは目の前!!』完走が見えてきた瞬間でした。

登りながら、『この道の頂上は、白紫池、白鳥山に続く道に通じるはずだよな・・・ あの道は急勾配の登りだよな・・・ でも、白鳥山まで登ると後は下りのみの4kmぐらいかな・・・ うんっ、ゴールは目の前!!』完走が見えてきた瞬間でした。ボランティアスタッフの方の姿が見え始め、六観音御池から続いていた階段状の道の終焉が近づいてきました。しかし、すでに体力の限界を超え、頭の中は混乱し、これ以上急勾配の道に行きたくないという思いと重なり、ここをゴールにしたいという叶わぬ思いを無理にでも肯定したい気持ちがむくむくと心を支配します。 ボランティアスタッフの方の白紫池、白鳥山に続く道への指示に、分かっているのに大人げなく、むっとして『ええっ、まだ登るんですか?こんなところ登るんですか』と応える自分を制御できなかったことを恥ずかしく思っています。ごめんなさい。ボランティアスタッフの方は、気遣ってくださり『あと6分程度辛抱して登りなさい。その後は、平坦な道だから・・・』と諭すように優しく、そして力強く言ってくださいました。 先生にしかられた小学生のように『分かりました。頑張ります!!』と告げると、急勾配の山道をがむしゃらに登り始めました。ゼイゼイいいながら登り、時計を見ながら『本当に6分だよな・・・6分より1分でも長かったら嘘つきなんだからな・・・』などと、子供じみた気持ちになることによって、身体の辛さをすべて忘れ、ひたすら上り詰めようとしていたように思います。 ほどなく急勾配の山道は終了し、平坦な道が続きます。呼吸を整えながらも、早足で進みます。草むらの道を進みながら、以前、雪の日に白紫池に訪れたことを思い出しました。突然、草むらが銀世界へと変わり、どこまでも続いていました。そうそう、新雪をキュッキュ、キュッキュと踏みしめながら登ったよね。白紫池は、氷が張っていたよね。暫く進むと、また少し登りになるはず。雪でつるつる滑って大笑いだったんだから・・・。 などと、思い出にふけりながら走行していると、あっという間に白鳥山に到着。あたりを見渡しながら、ボランティアスタッフさんを探します。すると、登山で訪れた方に、『あっちですよ!!』を教えられます。無事、ボランティアスタッフさんと合流し、次の指示を受けます。何でも足下が悪いので慎重にと言うことでした。ここまで来たら、残すところ下り4km。歩いてもぎりぎり完走できそうです。ゴールを目の前にして、足を挫いてリタイヤなんて冗談じゃありません。 ザレ道を慎重に下り、後は一気に駆け出します。どこにこんな元気が残っていたのだろうかと思えるほど駆けていました。暫く進むと、ラグビーボール大の石で作った階段がえびのエコミュージアムセンターまで延々と続いていました。義経の八艘飛びよろしく、慎重に石を選びながら、リズミカルに下っていきます。脚も膝も痛くないのです。萩往還140kmでは、脚と膝が痛くて下りが大変だったので、リズミカルに下れることが嬉しくて嬉しくて仕方ありませんでした。きっと、テーピング作戦がうまくいったからでしょう。途中で、痛みをこらえながら走行しているランナーを2名かわしながら、下りを一気に制することができました。 えびの高原荘前の県道を、スタッフと警察官に誘導されながら渡り、国道1号線に向かって登っていきます。観光客を含め、多くの人たちが見ています。『そう、僕は今朝5時から山々を60kmほど駆け抜け、今ゴールに向かってるんだよ!!』走れていることが嬉しく嬉しくてたまらない瞬間でした。『そうそう、ゴールでの写真写りはかっこよくサングラスをかけなくっちゃ。』『そうだ、ゴール前に少し休んで、ゴールゲートは、余裕かまして駆け抜けなくては!!』などと、もう頭の中はお祭り騒ぎです。

スタッフに誘導され、右へ左へビクトリーロードを軽やかに駆け抜けます。スタッフ、観客、すべての方が、拍手で祝福し、労をねぎらってくださいます。えびの高原キャンプ村の芝生が、鮮やかな緑の絨毯となりゴールゲートへ続いています。暑く辛く厳しかった栗野岳の登り、リタイヤを意識しながらの走行、登っても登っても登りだった白鳥温泉からの復路 ・・・ すべてが、あのゴールゲートまでです。疲労感と達成感と満足感がスローモーションのように身体を支配し、満面の笑みを浮かべながらのラストランでした。ゴールゲートのセンサーを通り超したことを確認し、両腕は大きく挙げられ、ロングコース60kmの完走が成し遂げられました。

--------------------------------

反省と覚え書き

〇 テーピング作戦は、上出来だった。

〇 アームカバーは、早朝の寒さおよび熱中症対策に功を奏した。

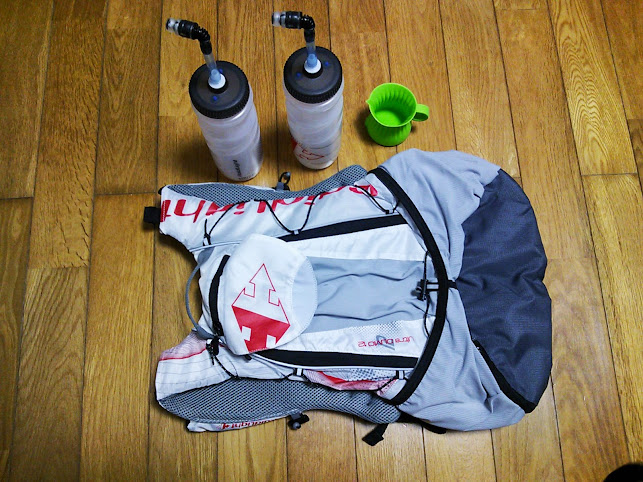

〇 RaidLightのUltralight Olmo 12Lの使い心地は良かった。

▲ 練習不足(最近、大会=練習になっている。)

▲ 暑熱順応に普段より取り組み、熱中症に耐えうる身体をつくる。

▲ バックの加重に耐えうる身体(肩を慣らす)をつくる。

▲ 胃に負担のかからない携帯食料のチョイス。

-------------------------------- 参加賞のTシャツです。

本日のワークアウト 霧島・えびの高原エクストリームトレイル 走行距離 60km グロスタイム 13時間26分35秒 でした。

本日のワークアウト 霧島・えびの高原エクストリームトレイル 走行距離 60km グロスタイム 13時間26分35秒 でした。